Plus que porter et symboliser le combat contre la peine de mort, Robert Badinter exprimait, si parfaitement qu’il en apparaissait parfois rigide et hautain, l’État de droit. Il impressionnait par ses sublimes audaces, dont celle de déplaire. Quand les passions ou les pulsions de mort conquéraient les prétoires et noyaient les récits des faits divers, Robert Badinter rafraîchissait l’atmosphère – ou la ravivait –, il avançait déterminé, avec la foi et cette conviction réitérée lors de son discours sur l’abolition de la peine de mort, à l’Assemblée nationale en septembre 1981 : « Il n’est point d’homme sur cette terre dont la culpabilité soit totale ». Il savait la justice humaine et naturellement faillible, il la redoutait irrationnelle.

Il comptait parmi les rares hommes dont on peut dire qu’ils sont « d’État », liant continuellement l’action politique à la réflexion philosophique – ce qui lui valut les blâmes de quelques-uns de ses camarades socialistes débinant sa déconnexion du peuple – exigeant à soi-même le recul sur l’événement. Pourquoi Robert Badinter, au nombre des personnalités haïes, surtout à l’extrême-droite, s’imposa-t-il finalement comme une autorité et une personnalité respectée des Français ? Certainement parce qu’il démontrait que l’action politique, bâtie à partir d’un idéal politique qu’il ne renia jamais, avait prise sur la vie des gens. En d’autres termes, qu’il n’est pas vain de voter, à droite, à gauche ou ailleurs, ni de prendre parti, pour ou contre des valeurs.

Sa volonté de République et de nation unie forçait le respect. Si solide qu’elle pouvait être jugée tatillonne. Président du Conseil constitutionnel, il avait retoqué le terme de « peuple corse, composante du peuple français », s’en expliquant ainsi : « Cela n’avait pas de conséquence dans l’immédiat mais cela impliquait que le peuple français était une mosaïque de peuples divers. Peuples gascon, breton, alsacien… et pourquoi pas pour ceux qui n’avaient pas d’attachement territorial, le peuple juif, le peuple musulman ? C’était changer le caractère indivisible du pays ».

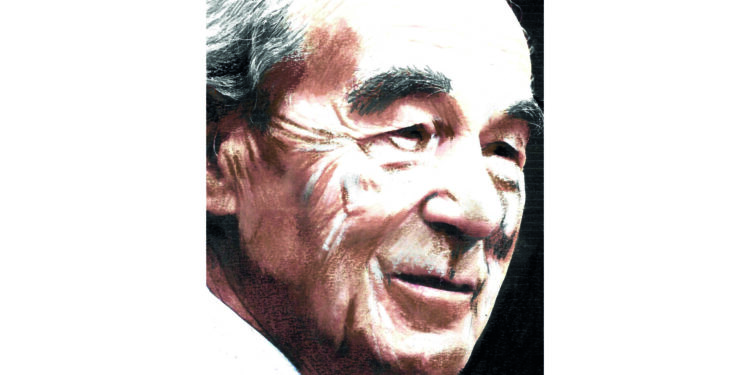

L’estime qui l’entourait, et le couronne aujourd’hui, devait aussi à la puissance de son verbe et à la précision de ses mots, à l’intonation témoignant du sentiment, aux traits de son visage parlant, aux regards prodigieusement suggestifs. La langue au service des idées. La synthèse du politique, de l’intellectuel et de l’homme de justice. Sur la forme, il avait puisé chez son mentor, Me Torrès, conseillant un jour au jeune Me Badinter : « La défense, mon petit, ça ne s’exerce pas du bout des lèvres, comme une bourgeoise parle à un pauvre ».

Sur le fond, sur les valeurs et les idées, ses sources coulaient en divers lieux, en politique, en philosophie, en littérature, en droit, en amour, en famille, en amitié – des amitiés parfois piquantes mais toujours fidèles – et en enfance. Robert Badinter demeura sans doute, tout au long de sa vie d’avocat, ministre de la Justice (1981/86) et président du Conseil constitutionnel (1986/95), ce petit garçon voyant son père raflé par la Gestapo.

Précédant l’opinion et faisant souvent face à la masse de ceux qui la suivent, Robert Badinter jouait magistralement la symphonie du temps. Il était « l’honneur de la gauche » ; des mots d’Edmond Maire, Secrétaire général de la CFDT (1971/88), alors que des manifestants scandent sous les fenêtres du ministère « Badinter assassin ! ». Il était un pilier des années Mitterrand, un des seuls à rester dans l’histoire sur cette période. Robert Badinter, et c’est en cela que je l’aimais d’abord, cultivait une alliance rare, mariant philosophie et esthétique politique. Il incarnait l’élégance du combat.